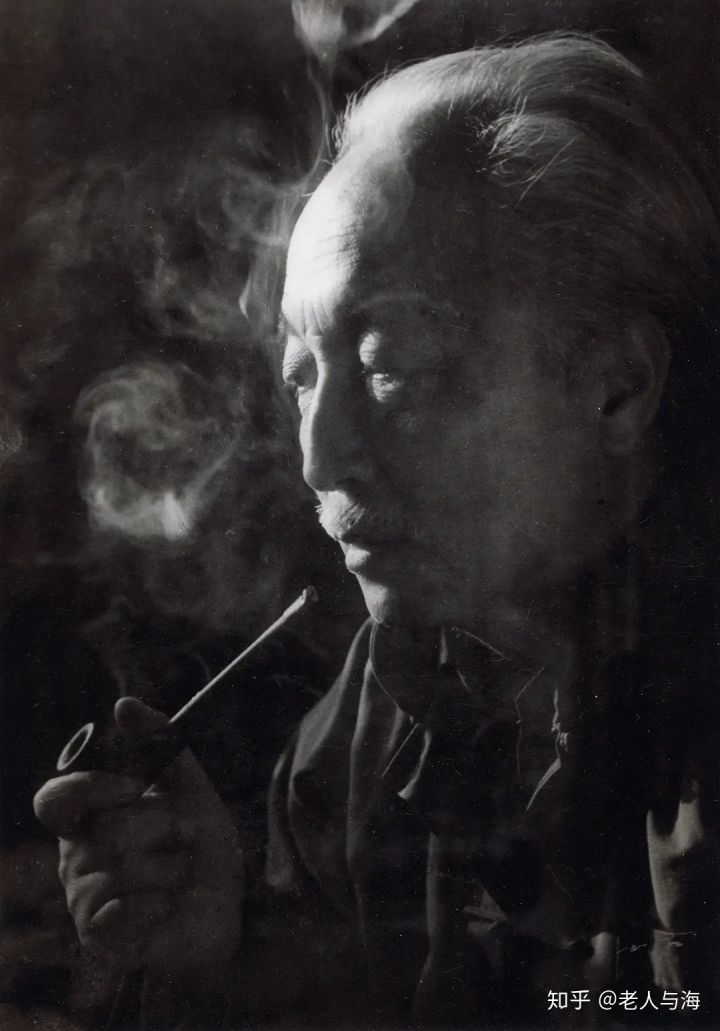

“摄影教父”狄源沧 一天,李晓斌电话怂恿我,能不能为狄源沧写传记,还说让我带他去看看老先生,他与狄老没有私交。他说在中国摄影界的老先生里面,狄老师是最值得写的,大概的原因是: 1、狄老的修养、见识和对摄影的理解,在中国摄影界实属一流。 2、狄老在摄影教育方面的贡献无人能比,堪称新中国摄影的“教父”。并对坊间流传的“教母”说法很是不以为然。 3、狄老个性鲜明,甚至有些古怪,工作和生活经历具有很强的戏剧性,其摄影成就的辉煌与仕途的灰暗对比鲜明。 4、他几十年的命运与中国社会的发展动荡休戚相关,他的一生,是中国一大批知识分子命运的缩影。展示他的人生历程,将对中国现、当代史具有一定的揭露、批判意义。 李晓斌曾是风云杂志《新观察》(1989年被封)的摄影记者,此杂志当时几乎凝聚了中国所有的“改革开放精英”,这对李晓斌纪实摄影的社会深度、政治深度是大有裨益的。其《上访者》的诞生及社会影响,便与此有关。 我说为狄老行文的事自己早就想过,甚至前几天还取回了狄老的几本日记浓缩资料《经历》读了一遍。之所以迟迟不能动笔,原因之一是此事工程较大,还不说我的能力如何,只是不能克服浮躁心态,不肯下大力气,就很难写好。原因之二是,就今天的图书市场,这样一位老先生的生平传记,很难会有出版社投资出版,自费出,谁掏钱?退一步,即使写一篇杂志长文,若想发表,恐怕也要左顾右盼、抹去棱角。这样的东西写起来,读起来,都没劲。原因之三是,狄老把名利看得很淡,他自己没这个要求,我就更没有动力了。其实,最主要的原因,还是自己懒惰。 虽然没有决定写,我还是列出了几个问题,想抓紧问问狄老,诸如“作为国民党高官之子,狄老为什么参加了共产党的军队”;“早期与张印泉和朗静山有哪些具体的交往”;“他入学北大时胡适接待他的细节”;“与石少华的关系过程”等。因为此时狄老已经是第三次中风了,虽然神志很清楚,但已卧床不起,说话也有些费力,若再不问,不知哪天就问不成了。虽然这些事情他都跟我讲过,我想知道更多的细节,以备今后万一写点什么,可做文章之血肉。 还没来得及去问,2月11日晚上8点多(2003年),狄老的大女儿来电话,说他昨天又进了安贞医院,再次脑出血,在抢救室保守治疗。 当晚的10点多,我来到狄老的床前。他似乎睡着,输着液,插着氧气管、胃管、导尿管。 在耳边叫了好几声,他才醒。我用很凉的手摸他的肩,问他凉不凉,他微微点点头,勉强能发声,但一个字也听不清楚。因为狄老对死亡的坦然态度,使我一直拿他的死不太当回事,此时觉得他可能很难再闯过这一关了,心里还是很难受。回家的路上,不由得黯然落泪。2003年3月30日,76岁的狄源沧先生真的就走了。人走了,往昔的音容趣味成了活人的思念,也带走了无尽的创伤、感慨与遗憾。中国的老人,不管是得意的还是失意的,哪个不是这样的呢?中国人,活着多灾多难,死后灵魂的处境也未可知,最终只能将一切归于无奈。 我1983年认识的狄老师,是在北京一家民办艺术学校的课堂上。半年里,听了他不少的课。  狄老最后的一次讲课 笔者摄 对于我这个一直在农村上学,学历勉强等于高中的毛头小子,听狄老师的课,可说是第一次让我领教了中国传统文化艺术的魅力,同时对国外的摄影也有了一些了解。从拍留念照,到拿摄影当个追求,并把它与文化艺术联系在一起,听狄老的课,对我具有转折点的意义。虽然狄老也讲构图、色彩、曝光、感光材料这类基础课,但因为他学识广博,风趣幽默,讲课技巧高超,使他所有的课都超乎一般地好听。他的课广泛涉及诗歌、音乐、绘画等艺术门类,听他的课,简直就是一种艺术的、精神的享受。当时中国图片社的赵巷老师讲暗房,他也非常佩服狄老的学识和讲课水平,并说自己的课远在狄之下。文人相轻,赵老师的谦逊给我留下了深刻的印象,最终我们也保持了多年的师生友谊。 至2003年的20年间,我听过很多人讲摄影,包括在大专院校,但我敢说,中国至今没有一个人摄影课的综合魅力能够超过狄源沧。 狄老讲课生涯中最辉煌的一次恰好我在场。那是1985年9月6日的下午,北京劳动人民文化宫大礼堂坐满了学员(估计有千人左右),主持人是韩子善,讲座的题目是“摄影与诗”。3个多小时,不但没有中途退场的,而且满堂的掌声、笑声一阵接着一阵。其中的华彩段是,为了说明视觉艺术与听觉艺术的联系,狄老伴着一段音乐在黑板上画了一只齐白石的虾。那画虾的动作与音乐的旋律和节奏天衣无缝地和谐为一体。只见曲缓笔徐,曲急笔疾,画到最后几根长长的虾须,音乐的旋律简直就是为这几条洒脱的长线而谱。乐曲的最后一个音符结束,恰好是虾的最后一根长须终了。整个过程,仿佛是音乐在画虾,而不是人在画。狄老的这个编排,当然有牵强的成分,却不是哗众取宠的炫技,他要证明,听的艺术与看的艺术,有着殊途同归的美学共性;他要说明,瓦尔特•佩特的“一切艺术都以趋近音乐为归旨”的说法是有一定道理的;他要提醒大家,各门类艺术形式的差异只是表面的浪花,而浪花的实质和动力却是共同的。至于有多大的能力来驾驭这种共性和差异,则是判定艺术家修养、水平的一个重要标准。就此,对于那些只会纪录落日彩霞,却完全读不懂抽象画,看不懂书法,不会听严肃音乐的“摄影艺术家”,狄老是很难给予他较高评价的。 在狄老的简明自传《经历》中,他称文化宫的这次讲座是他讲课生涯中:“单节课的高潮……那种台上台下融为一体的境界到现在想起来还为之神往!” 刚下课时,狄老兴奋地要我和他到饭馆吃一顿,庆祝庆祝。但马上又改了注意,说觉得很累,还是回家歇一歇吧。那年他59岁。 狄老1946年在北大读书时开始研习摄影,并和同学一起成立了“南友摄影社”,后扩大为“北大摄影学会”。这期间,他获得了叶浅予、张印泉、朗静山,版画家李桦等老一辈摄影家、艺术家的帮助和指导。1949年,作为国民党立法委员、中央党部监察委员会秘书长之子的狄源沧,他没有随父去台湾,反倒成为了解放军华北军区的文化兵。他雄心勃勃,本以为能做个战地记者,可他不是党员,出身又不好,结果只能负责编辑一本指导军队摄影业务的刊物——《摄影网》。唯独采访过一次朝鲜战俘营,还是因为他懂英语。编杂志期间,他翻译和编写了不少摄影文稿,这当是狄老摄影编写、教育生涯的开端,也是他一生霉运的起点。1955年到1956年他转业到《民族画报》。1956年9月开始协助石少华筹建中国摄影学会(后称中国摄影家协会),同年11月正式调入学会,12月学会正式成立。他1956年出版了《摄影佳作欣赏》。1957年作为编委和编辑,实际负责《中国摄影》杂志的创刊和日常编辑工作。1958年出版了《世界摄影作品欣赏》。1960年调到学会理论研究部负责国外摄影的调研。1966年——1976年“文#革”受冲击,下放干#校劳动,期间结识了吴祖光等一批被整治的文化精英。1977年干校归来被分配到科学电影制片厂拍“定格”(相当于后来的“延时摄影”),守着一朵花,几分钟按一下快门。1980年调到《中国社队企业报》(后名《中国乡镇企业报》)任摄影部主任一直到离休。从简历中我们得知狄老的摄影“老资格”,我们甚至可称他为新中国系统研究、介绍国外摄影的鼻祖。但我们也看到了狄老一生“摄影仕途”方面的江河日下。  狄源沧早年著作 狄源沧的父亲是国民党的高级文官,与于右任一脉过从甚密,但本质上还是一个民国知识分子。他当年不强迫儿女跟他去台湾,还任由他们都投靠了共产党,由此可见其开明与书生气。狄老自然会有所继承,他一生没有放弃知识分子的气节,更不会政治挂帅、紧跟形势、拍马舔菊、落井下石,这使得他一生都没混上过一个像样的“摄影官衔”,却也成全了他能够终其一生专心研究摄影、从事摄影教育。  大概是1988年,他说,自己的这一辈子就像台湾电影《搭错车》。如果当初跟父亲去了台湾,很可能最终会落户美国,那么你们如今见到的我,将是一个堂而皇之的美籍华人(那时的华侨在国人的心目中地位很高)。一念之差,结果一辈子混得惨不忍睹。 狄源沧在新中国摄影历史中的地位卑微至今,他对新中国摄影发展的贡献被冷落至今,这是必然的事情。试想,专业贡献重大却缺乏政治性的人,岂能实至名归呢?钱学森、钱伟长、茅盾、夏衍、费孝通、钟南山…… 从“四人帮”倒台不久的1978年到2000年,可谓狄老讲课生涯的黄金时期。这20多年间,到底有多少人次听过他的课,已经无法估计。《经历》中记载,1978年他是在池小宁家里给年轻人讲课的,而如今的池小宁,早已经是中国大名鼎鼎的电影摄影师了。“四月影会”中几个人没听过狄源沧的课,没读过他的文章?说狄老的文章和课实实在在地影响了中国一代摄影人,实在是不为过。 狄老后来基本上都是游走于民间,除了在中国摄影家协会办的报刊上发稿,很少有其他方面的往来。记得我在场的几次与协会领导礼节性的寒暄中,我深深地感觉到了,官员对于狄老业务的几句奉承话的背后,隐藏着一种不屑。我猜想,他们对狄老的业务水平还是承认的,但对于这个仕途方面的彻底失败者,是心存鄙视与嘲笑的。这也影响了我后来对于一类文化官员的认知——周扬、邓立群、胡乔木、贺敬之、王蒙……摄影界的诸如石少华、徐肖冰、吴印咸、高帆、袁毅平、陈昌谦、吕厚民、陈复礼……后来之人,自然是连名字都不值一提的。那些老同志,不管他们革命的初衷及后果,他们起码“革命过”,而“黄鼠狼下耗子——一窝不如一窝”“ 逆淘汰”,则是某种制度的必然。虽然周扬这类人死前有所醒悟,其一生却是远远不能功过相抵的。 每与这些摄影大领导寒暄,狄老只是微笑握手,却很少说话。但私下里,他却给我讲了许多有关这些人的历史故事,尤其是他们文革中的言行。我能够感觉到,狄老内心对他们的鄙视,已经到达了“不屑于鄙视”的境地。但他对金石声、吴寅伯等还是心存敬意的,还对我说过,“金石声是很少几个深解摄影之乐趣的老摄影家之一”。 我知道他此话的话外音——中国这些充分享受到“胜利果实”的老摄影家们,大都是摄影为政治服务的时代的产物,多是拍革命新闻出身,他们的文化艺术修养,实在不入狄源沧之眼。可谓“无不打上阶级的烙印”。试想,写出《半农谈影》的刘半农若活到1957年会怎样;拍出《力挽狂澜》的张印泉为何晚年只能研究、制作镜头;郎静山为何偷渡到台湾;如今又有几人知道金石声…… 狄老从不拉帮结伙,更不奔走豪门。他深知摄影之乐趣,一生与摄影为伴,以至第三次中风后不能写字,他还口述给杂志撰稿,并编写了《世界摄影艺术之旅》。狄老的一生既曲折坎坷又活得潇洒自我。他艺术上博学老道,却又童心未泯、风趣幽默。下面是几个有关狄老的小故事。 一、狄老的照片 能说不能干,能干不能说,能说又能干。世间各个行当大凡都可分出这三类人。狄老无疑算是能说的,但他能干吗?会拍吗?  《张仃》 1977 狄源沧摄 狄老首先是很喜欢拍的。1983年他指导着由一群年轻人组成的“真善美摄影小组”。他经常和我们一起出去拍摄,还露宿于荒野的长城烽火台,眼见蝎子出入于砖缝。 开始我认为狄老的照片很平常,尤其少见那种山顶一抹晨光之类的“情况片儿”。一次看到他在一张很平常的照片旁写了一行字——“这是我从事几十年摄影以来拍得最得意的习作之一”。就此我大惑不解,他也没多解释。很多年来,我甚至觉得狄老不大会拍照片。直到前几年,我才恍然有悟,狄老的照片原本拍得很不错。闭眼一想他的那些片子,风格统一,艺术境界不低。我这一认知的转折,大概与我的审美趣味由表及里的变化相对应。狄老作品的高级,可概括为如下几点: 1、作品的风格与他的心境和谐一体、天衣无缝。而他与大自然的关系,早已超越了对于奇观异景的追摄,是真切、质朴的神交。 2、作品的形式自然朴实,不雕琢,不做作,不张扬,不以奇特的构图、光影、色彩刺目、哗众,给人以平和隽永、“大音希声”之感,多少有一点黄宾虹的风格。 3、轻题材,多在司空见惯中发掘出隽永的意味。 4、其社会性的作品,有正义,有情怀,有悲悯,形神兼备。  《大风沙中的取土队》 狄源沧摄 其实,若想让今天大多数的影友赞赏狄老的照片,也还是一件较困难的事情。 二、永远愈合不了的伤口 狄老的摄影文章以基础性、介绍性的为多,许多人以为他缺乏深刻性、尖锐性及批判性。其实在聊天时,他对人、事及作品的评价恰恰相反,“三性”突出。我曾经问他为什么不把这些东西写进文章,而中国摄影又最需要这些。他说写这些东西容易惹事。我说能有什么大不了的事?何必这样胆小?他说,文#革的冲击给他的心灵留下了一个永远愈合不了的伤口,一碰就流脓流血,他不愿意再碰它了。 上个世纪89年之前的几年,是中国改革开放后比较活跃的时期。虽然也“清污”“反自由化”,但政治还有开明的方面,言论还有一定的自由度,于是人们的思想活跃、各种思潮涌动,大家看到了文革后的中国的希望。很多人为此而激动,认为一个崭新的时代已经开始。一天,我兴冲冲地跑去对狄老说:“您看中国的形势多好,您可以尽情发表那些深刻尖锐的观点了。”狄老躺在床上,慢悠悠地说,你不要太天真,不要看一时。历史上,XXX的这张网都是放放收收的——收得太紧太久了,社会实在动弹不得了,就放一放;稍微放一放又怕乱,又会收紧。我不服,反驳道:“都开放到这个程度了,难道还会退回去吗?历史是不会倒退的!” 似乎话音未落,就来到了1989年。 三、今生最大的愿望 嘴馋和日常生活上的懒,狄老可谓出类拔萃。其居室之脏乱,几乎到了令人难以忍受的地步。狄老喜欢动物,他在阳台种了一些竹子,但很快就都死了,他也不清除,还放养了几只小鸟。鸟儿们自由地往来于狄老的卧室和阳台之间,鸟屎顺书柜门流下,日积月累,柜门上的干鸟屎宛如一幅抽象画。狄老吃饭时,一只八哥便会从他的嘴里夺食。这令狄老得意洋洋,频频为访客表演。我说,您也是大门户出来的,如此脏乱怎么会受得了?他说这是在“干校”劳动改造时养成的习惯。后来我也忘记向狄师母求证此事了。 第二次中风后的狄老行动已经不大方便,我还是偶尔带他到饭馆吃一顿。2001年12月的一天,电话问他想吃什么,他说今生最大一个愿望就是吃一顿马克西姆的西餐。路上我说马克西姆的西餐又贵又不好吃,不如去对面新侨饭店吃。他说新侨的西餐以俄式为主,如今就想尝尝法式的。400多块吃了一顿,他的评价是,鹅肝酱好吃,冰激凌说得过去,其他的不敢恭维。回家路上他教育我儿子要趁小背单词,说自己记得最牢的单词,大都是少年时期背的。 有糖尿病却不忌任何甜食,还让我通过新侨饭店工作的哥哥搞来大瓶的奶油;买了草莓(大粪是草莓的最好肥料)不洗就吃,说洗了变味,还爱烂;开火车我从山海关买来螃蟹,他吃完后不洗手,摘几片门口的丁香树叶揉碎擦手,说是去腥味儿;已经卧床不起了,牙也没了,枕边却放着一堆水果,说是为了闻味儿……  卧床不起的狄老枕边放着水果 笔者摄 食色的欲望与艺术审美的欲望相合,感官的敏感与审美的敏感相通,日常生活的懒惰与思想的勤奋互补。我把这当作相对真理,狄老则给我提供了证据。 四、文化宫的残荷 1980年代的一个深秋,劳动人民文化宫门口的几盆残荷招得狄老频频按下理光CR5的快门。本以为搞理论的,拍照应该胸有成竹,会想好了再拍,于是我问他是怎么想的?拍了干什么?他很不客气地回答:“想那么多干什么?只要觉得好,先拍了再说。” 这件小事我一直念念不忘,并引发出我多年后的一个结论:理性和直觉在艺术创作中既是一对朋友,又是一对敌人。较高级的创作不能没有理性基础,但也不能让理性捆死直觉。尤其在创作的关键时刻,往往应该让理性退到后台,任凭直觉的天马行空。打个比方,理性是鞭身,直觉是鞭梢;鞭梢离不了鞭身,但发出清脆一响的,却是鞭梢。其实太极拳中“无意之中见真意”的说法,也是这个道理。多年搞理论,但不僵硬死板,这是狄老的又一高明之处。 五、青年人的益友 狄老评价那些名气大、资格老、地位高的影家会严格一些。但对于青年影友,狄老却非常宽容,这使得很多年轻人愿意接触他,围在他的身边。多年来,狄老一直是我的“文艺百科全书”。只要是文艺方面有了问题,我首先会给狄老打电话。2000年为了编一篇四五十年代好莱坞影星的稿子,我登门请教。狄老不但在翻译方面帮我解决了问题,还聊了好多这些影星的趣闻,诸如这个当年被称为“票房毒药”,那个被誉为“世界最美的大腿”等,使我的配图文字生动了许多。  上世纪90年代狄源沧在陈长芬家 1980年代开始,我在狄老那里了解了很多青年摄影家及他们的作品。80年代中期,我在狄老那里看到了一本贴着黑白照片的小影集,照片所反映出的冲动、尖锐及那种在平凡中发现不平凡的本领,非同一般地打动了我。狄老介绍,作者是个叫原铁林的年轻人,是“西单民主墙”时期的精英,拍了许多高水平的、批判现实的照片。后来这些照片把原铁林的生活搞得很是狼狈,但他在我心中的形象,却很像清朝末年的“革命党人”。狄老很赞赏这些照片,同时也为作者的命运担心,再后来我们也成为了好友。 后记: 此稿是2003年应《中国摄影报》之邀而写,2020年的今天再次修改,还想说上几句狄师母与狄老师。 首先要说的是,艺术家中基本没有圣人。他们大都是亦正亦邪、亦神亦魔的家伙。狄老当然不是例外。艺术人士的典型特点是“自我”。而将这种“自我”放到世俗生活中,是和“自私”没有清晰界限的。就此,狄老还是不能例外。接下来便是,越是出色的艺术家,往往家庭生活越是糟糕。 只要跟狄师母说上几句话,就会知道她不是出自市井门庭。她先后考入两所很牛的大学,都因身体情况而辍学。与狄师母聊天,是一种舒缓温暖的感觉,有别于狄老的嘻嘻哈哈、纵横险峻。我一直想,狄师母这气质,可能就是典型的“民国范儿”。 一个资本家的女儿,一个国民党反动派高官的儿子,后者还是个纯粹的艺术人士,师母与狄老共同的好日子不多,这在中国是顺理成章的。师母晚年耳背,与狄老的交流就更少了,但她还是常常夸赞狄老年轻时的英俊与才气。师母还说狄老不会提携我们这些门生,尤其不会帮助我们谋获世俗名利,这大概也是民国范儿中师徒义气的标准吧。  青年狄源沧陪同杨万里去盘山的路上 一次她郑重地跟我说,一个男人26岁还不见成绩,这辈子可能就没什么出息了。说我24岁发表了第一篇文章,很有希望。如今想来,这很可能是师母编造的“历史规律”,目的是鼓励我这个四六不懂的开火车的毛头小子。 我说要起个笔名,师母便给我想了十来个,如今只记得“慎独”“寒郊”两个(又是民国范儿)。前者可能是觉得我的性格、习气、修养太不“慎独”了,想以名鞭策,后者可能与我出自北京郊区的“文化寒门”有关。 狄老走后,师母便更加地寂寥了。此时她已经搬出了东官房胡同的老院子,离开了弟弟一家,也没和女儿们同住。我时常去陪她聊聊天,带她下个饭馆儿。一次她说很想某酒家的糟熘鱼片,结果我这个北方土包子却吃不惯,剩下的给她打了包。一天,她指着满屋的书架说:“小海,你看看狄老师的这些东西,你需要什么就拿走吧。”当时觉得,要是狄老师这样说,我可能就会挑一点,尤其是想要他的日记和教案。如今他走了,觉得遗物还是留给他的女儿们处理为好。 后来师母总是说没有食欲,吃不下东西。我觉得可能是人老了,活动又少的原因。不久她就胃癌住院了。到医院看她,已经不省人事,躺在楼道的临时病床上,好像在安睡。护工说她一直没有疼过。吃惊之余我想,以师母的和善、修养及大半生所受的委屈,她没有痛苦地寿终正寝,也算是老天有眼吧。 没有狄师母,我是至死也不会知道“民国闺秀”为何。后来的师友章移河,虽然满口称赞“民国范儿”,还要时不时地演一演,但我知道,她童年的那点民国大门户的经验气质,早就被多年的监狱生活及流氓世道给毁灭了。至于陈丹青的“民国范儿”情怀,除了对于木心等人身上残留的民国范儿的体验,也多是一种推测、想象及寄托。而今人关于民国的一切追捧,不过是一种遗憾、愤懑、无奈的现实情怀罢了。新中国长起来的人,不管他是多大的官、多大的财主、多大的学人,大都难逃粗陋的气质。 一个人一辈子能够有多大的长进,跟什么人混,至关重要。如果诸多朋友圈子,总要有一个圈子是高于自己水平的,他就不能满足于在低于水平的朋友圈口若悬河、吹牛自慰。在我的一生中,狄老师的圈子意义非凡,既有开蒙的作用,还是个承上启下的关键转折点。 就我这个沾点儿红的土小子,要不是死皮赖脸地跟着狄老混了20年,后面的朋友圈,我又如何能够挤得进去?其实上了大学、考了研、读了博又能怎样?尤其是在中国。 跟什么人混,大概要比上什么学重要。 窦海军 2003.05.19一稿 2020.9.8二稿 |